转载自《莎士比亚、牛顿和贝多芬》(湖南科学技术出版社出版)

这是一篇我看了好多遍的文章,这本书《莎士比亚、牛顿和贝多芬》汇集了钱德拉塞卡多年的演讲文章,讲述了如何看待科学,如何享受科学研究给自己带来的乐趣。

我们对于自然界的美都十分敏感,这种美的某些方面为自然与自然科学所分享,这不是没有道理的。但人们也许要问:在什么程度上追求美才是科学研究的目的?对于这个问题,彭加勒是一点也不含糊的。他在一篇文章中曾经写道:

科学家之所以研究自然,不是因为这样做很有用。他们研究自然是因为他们从中得到了乐趣,而他们得到乐趣是因为它美。如果自然不美,它就不值得去探求,生命也不值得存在……。我指的是本质上的美,它根源于自然各部分和谐的秩序,并且纯理智能够领悟它。

彭加勒还指出:

正因为简单和深远两者都是美的,所以我们特别刻意于寻求简单和深远的事实;我们醉心于探求恒星的巨大轨道,我们热衷于用显微镜寻觅极为细小的东西,我们欢欣于在遥远的地质年代中寻觅过去的痕迹,都是由于这些活动给我们带来了欢乐。

对于彭加勒的这些话,曾为牛顿和贝多芬撰写过杰出传记的沙利文(J.W.N.Sullivan)评论说:

由于科学理论的首要宗旨是发现自然中的和谐,所以我们能够一眼看出这些理论必定具有美学上的价值。一个科学理论成就的大小,事实上就在于它的美学价值。因为,给原本是混乱的东西带来多少和谐,是衡量一个科学理论成就的手段之一。

我们要想为科学理论和科学方法的正确与否进行辩护,必须从美学价值方面着手。没有规律的事实是索然无味的,没有理论的规律充其量只具有实用的意义,所以我们可以发现,科学家的动机从一开始就显示出是一种美学的冲动……科学在艺术上不足的程度,恰好是科学上不完善的程度。

著名的艺术批评家罗杰·弗赖(Roger Fry)在一篇名为“艺术与科学”的文章中,引用了沙利文的一段话后,颇有见地地指出:

沙利文大胆地说:“我们要想为科学理论和科学方法的正确与否进行辩护,必须从美学价值方面着手。”我想就这一点向沙利文提一个问题:一个无视事实的理论是否与一个符合事实的理论具有同样的价值?我想他将回答:否。然而依我个人之见,这个否定的回答并没有纯美学方面的理由。

关于罗杰·弗赖的问题,我在后面将提出一个不同的答案。但现在我要进一步讨论弗赖关于比较艺术家和科学家的冲动的观点。

从最单纯的感觉到最高的设计,艺术过程的每一步都必将伴随着欢快,没有欢快就没有艺术……。

同样,在思索中对必然性的认识通常也伴随有欢快的情绪,而且,对这种欢快欲望的追求,也的确是推动科学理论前进的动力。在科学中,不论是否有情感伴随它,关系的必然性依然同样地确定和可以阐明;而在艺术中,没有感情的激动,美学的和谐根本不会存在。没有激情,艺术中的和谐是不真实的。……在艺术中,对关系的认识是直接的、有感情的——或许我们应该认为,它与数学天才的认识有惊奇的相似之处:数学天才们对数学关系具有直接的直觉,但要证明这些关系又超出他们的能力。

现在我们从这些一般的论述转向具体的实例,看看科学家如何体验美。

我的第一个例子与弗赖说的话有关,他说数学天才有时没有明显的理由就能感受到真理。1915年在数学上一鸣惊人的印度数学家拉玛努扬,想必你们有些人是知道的,他留下了大量笔记,其中有一本是几年前才发现的。在这些笔记中,拉玛努扬记下了几百个公式和恒等式,其中有许多最近才由拉玛努扬当时还不知道的方法证明出来。华生(G.N.Watson)为证明这些恒等式耗费了几年时间,他写道:

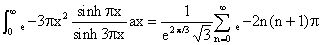

研究拉玛努扬的工作和由此提出的问题,不禁使我想起拉梅(Lame)在读埃尔米特(Hermite)关于模函数的文章时的评述:“令人惊心动魄。”而我无法用一句话说明我的感受,像下面的公式:

×(1+e-π)-2×(1+e-3π)-2…(1+e-(2n+1)π)-2

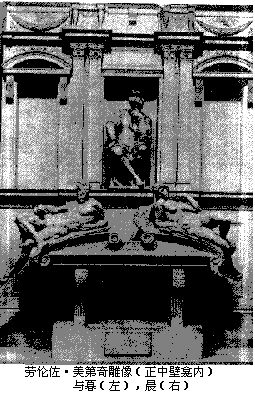

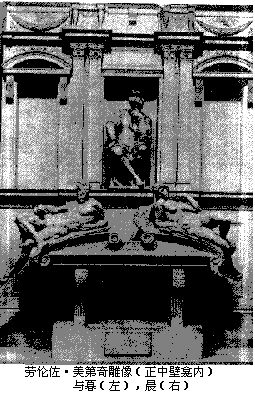

给我心灵的震颤,恰如我走进美第奇(Capelle Medicee)教堂的圣器室,见到米开朗琪罗的放在G.美第奇和L.美第奇墓上的名作“昼”、“夜”、“晨”和“暮”所引起的震颤一样。这两种感受是无法区分的。

|

|

再举另一个很不相同的例子,这个例子说的是玻耳兹曼看了麦克斯韦论述气体动力学的一篇文章后的反响。在那篇文章中,麦克斯韦证明可以精确解出气体的输运系数,气体分子间的作用力是分子间的距离的负5次幂的函数。玻耳兹曼是这样说的:

一个音乐家能从头几个音节辨别出莫扎特、贝多芬和舒伯特的作品,同样,一个数学家也可以只读一篇文章的头几页,就能分辨出柯西、高斯、雅可比、亥姆霍兹和基尔霍夫的文章。法国数学家的风度优雅卓群,而英国人,特别是麦克斯韦,则以非凡的判断力让人们吃惊。譬如说,有谁不知道麦克斯韦关于气体动力学理论的论文呢?……速度的变量在一开始就被庄严宏伟地展现出来,然后从一边切入了状态方程,从另一边又切入了有心场的运动方程。公式的混乱程度有增不已。突然,定音鼓敲出了四个音节“令n=5”。不祥的精灵u(两个分子的相对速度)隐去了;同时,就如像音乐中的情形一样,一直很突出的低音突然沉寂了,原先似乎不可被超越的东西,如今被魔杖一挥而被排除。……这时,你不必问为什么这样或为什么不那样。如果你不能理解这种天籁,就把文章放到一边去吧。麦克斯韦不写有注释的标题音乐。……一个个的结论接踵而至,最后,意外的高潮突然降临,热平衡条件和输运系数的表达式出现,接着,大幕降落!

我举这两个例子是想强调,我们用不着刻意寻觅就可以发现科学中的美。但是,如果真要仔细寻求,我们可以得到最佳的例子。下面是其中的两个。

爱因斯坦的广义相对论,被魏尔称之为推理思维威力的最佳典范,而朗道(Landau)和栗弗西兹(Lifschitz)认为,广义相对论大概是现有物理理论中最美的理论。爱因斯坦本人则在他的第一篇论述场论的论文结尾处写道:“任何充分理解这个理论的人,都无法逃避它的魔力。”后面,我还将回头讨论这种魔力来自何处,现在我先将海森堡发现量子力学时的感受与爱因斯坦对自己理论的反应作一对照。我们有幸得到海森堡的自述,他写道:

……在只与可观测量打交道的原子物理学中,我逐渐明白了在原子物理学中,只有用可观测量才能准确取代玻尔-索末菲的量子条件。很显然,我的这个附加假设已经在这个理论中引进了一个严格限制。然后我注意到,能量守恒原理还没有得到保证。……因此,我集中精力来证明能量守恒定律仍然适用。一天晚上,我就要确定能量表(能量矩阵)中的各项……。计算出来的第一项与能量守恒原理相当吻合,我很兴奋,而后我犯了很多计算错误。当最后一个计算结果出现在我面前时,已是凌晨3点了。所有各项均能满足能量守恒原理,于是,我不再怀疑我所计算的那种量子力学了,因为它具有数学上的连贯性与一致性。刚开始,我很惊讶。我感到,透过原子现象的外表,我看到了异常美丽的内部结构;当想到大自然如此慷慨地将珍贵的数学结构展示在我眼前时,我几乎陶醉了。

看了爱因斯坦和海森堡的这些有关自己发现的叙述,再回顾海森堡记下的他和爱因斯坦的一段对话,一定很有意思。海森堡记道:

当大自然把我们引向一个前所未见的和异常美丽的数学形式时,我们将不得不相信它们是真的,它们揭示了大自然的奥秘。我这儿提到形式,是指由假说、公理等构成的统一体系。……你一定会同意:大自然突然将各种关系之间几乎令人敬畏的简单性和完备性展示在我们面前时,我们都会感到毫无准备。

海森堡的这些话,与济慈的诗句遥相呼应:

美就是真,

真就是美——这就是

你所知道的,

和你应该知道的。

现在我想回到前面罗杰·弗赖提到的问题上,即如何看待一个在美学上令人满意但又认为它不真实的理论。

弗里曼·戴森(Freeman Dyson)曾经引用魏尔的话:“我的工作总是尽力把真和美统一起来;但当我必须在两者挑选一个时,我通常选择美。”我问戴森,魏尔是否有具体例子说明他的这种选择?戴森说:有。引力规范理论是例子之一。这个理论是魏尔在《空间、时间和物质》一书中提出来的。显然,魏尔曾经承认这个理论作为一个引力理论是不真的;但它显示出的美又使他不愿放弃它,于是为了美的缘故,魏尔没有抛弃这个理论。多年之后,当规范不变性被应用于量子电动力学时,魏尔的直觉被证明是完全正确的。

另一个例子魏尔本人没有提到,但戴森注意到了。二分量中微子相对论性波动方程是魏尔发现的,但由于它破坏了宇称守恒,物理学界有30多年没有重视它。结果,魏尔的直觉再一次被证明是正确的。

因此,我们有根据说,一个具有极强美学敏感性的科学家,他所提出的理论即使开始不那么真,但最终可能是真的。正如济慈很久前所说的那样:“想象力认为是美的东西必定是真的,不论它原先是否存在。”

确实,人类心灵最深处感到美的东西能在自然界得以成为现实,这是一个不可思议的事实。

凡是可以理解的也是美的。

我们也许会问:精密科学中的美在它被人们很好地了解和合理地阐明之前,怎么被认识到?阐明这种美的动力来自哪里?

这个问题自古以来就使许多思想家感到迷惑。正是在这一点上,海森堡注意到柏拉图在《斐德罗》中表述的下述思想:

灵魂对美的光芒感到震惊,因为它感到灵魂深处有某些东西被唤醒了,这些被唤醒的东西并不是从外部输入的,而是一直潜藏在无意识领域的深处。

休谟(David Hume)在一句名言中表达了同样的思想:“事物的美存在于思考它们的心灵之中。”

开普勒发现了行星运动定律,他被这一发现所显示的和谐深深感动,在《世界的和谐》一书中,他写道:

人们可以追问,灵魂既不参加概念思维,又不可能预先知道和谐关系,它怎么有能力认识外部世界已有的那些关系?……对于这个问题我的看法是,所有纯粹的理念,或如我们所说的和谐的原型,是那些能够领悟它们的人本身固有的。它们不是通过概念过程被接纳,相反,它们产生于一种先天性直觉。

最近,泡利(Pauli)更精确地表达了开普勒的这一思想:

从最初无序的经验材料通向理念的桥梁,是某种早就存在于灵魂中的原始意象(images)——开普勒的原型。这些原始的意象并不处于意识中,或者说,它们不与某种特定的、可以合理形式化的观念相联系。相反,它们存在于人类灵魂中无意识领域里,是一些具有强烈感情色彩的意象;它们不是被思考出来的,而是像图形一样被感知到的。发现新知识时所感到的欢欣,正是来自这种早就存在的意象与外部客体行为的协调一致。

泡利的结论是:

千万不要断言理性认识所建立的东西,是人类理性唯一可能的推测。

泡利所说的早就存在的意象与外部客体行为的协调一致,一旦被强烈地感受到,就会导致感受者对自己的判断及其价值坚信不移。否则,我们就无法理解一些伟大科学家下述的言辞:

“热力学疯狂了。”热力学创建者之一开尔文勋爵( LordKelvin)在评论玻耳兹曼推导出维恩-斯忒藩定律时说。

“你从恒星的观点看;而我从大自然的观点看。”爱丁顿在和我的一次争论中说。

“正是在这一点上我不同意当今大多数物理学家的观点。”狄拉克在谈到量子电动力学中的重整化方法时说。

“确实,我们好像第一次有了一个巨大的框架,它足以包罗整个的基本粒子和它们之间的相互作用。我在1933年就有过的梦想由此得以实现。”1957年海森堡在谈到他与泡利合作研究统一场论时说(不过,这次合作的结果很不幸)。

“上帝不掷骰子。”这是爱因斯坦说的;他甚至还说过一句更带刺激性的话:“在评论一个物理理论时,我常问自己:如果我是上帝,我会不会这样来安排宇宙?”

爱因斯坦的后一句话,使人想起玻尔的劝告:“我们的责任不是规定上帝如何安排这个世界。”

也许我们正是应该从这些高度的自信中看出,有些伟大的人物也会有思想浅薄的表现。克劳德·贝尔纳(Claude Bernard)曾经说过:“过于自信的人不适于从事发现的工作。”显然,我踏入了一个危险地带,但这将使我有机会注意到一个曾使我极感迷惑的事实:它关系到两种非常不同的成长和成熟的方式,一种是伟大的作家、诗人、音乐家的方式,另一种是伟大的科学家的方式。至少在我看来,这两种方式有极大的差别。

当我们研究一个伟大作家或伟大作曲家的作品时,我们通常将它们分为早期、中期和晚期。而且,从早期、中期到晚期,这些作品总是经历一个日趋深刻和完美的过程。例如,莎士比亚和贝多芬,他们最后的作品是最伟大的。J.威尔逊(J.DoverWilson)在叙述莎士比亚伟大的悲剧艺术时,曾非常精彩地描述了它的发展。

从1601年到1608年,莎士比亚沉浸在悲剧创作中;这八年中他走的路恰如一条山路,从平川开始,缓缓走上山坡,越往上路越窄,到了顶峰,山脊如利刃,再往前则面临无底深渊。然后,立足不那么难了,再往下走,路又逐渐宽阔,最终落入另一侧的谷地。

八个剧本构成了这种悲剧的历程。首先是《裘力斯·恺撒》,它比悲剧期真正形成时期稍早一点写成。这是一出并不邪恶但却软弱的悲剧。在《汉姆雷特》一剧中,邪恶势力出场了,它阴险、凶狠,但人性的软弱仍然占上风。在《奥塞罗》中,莎士比亚创造了第一个十足邪恶的人物形象伊阿古,同时,伊阿古的牺牲品是无罪的;莎士比亚不再让人性的软弱与上帝一同承担责任。《李尔王》把我们带到了万丈深渊之边,无穷尽的恐惧、无穷尽的遗恨,它终于铸就了世界文学史上最伟大的悲剧。

但莎士比亚并没有到此为止,他接着又写出了《麦克白》、《安东尼与克莉奥佩特拉》(莎剧中最伟大的戏剧之一)和《科利奥兰纳斯》。威尔逊问道:“在这些人类精神所承担的最艰险和最可怕的历险中,莎士比亚怎么解救自己的灵魂呢?”莎士比亚最终挣扎出来了,他的得救是由于他创作出伟大而绝妙的悲剧:《冬天的故事》、《暴风雨》。

我不厌其烦地给你们讲莎士比亚的艺术发展历程,恐怕有些离题。但我之所以如此,的确是想向你们强调这一发展的重大意义。我相信,这种历程也适合于贝多芬的后期作品,其中包括《哈默克拉弗奏鸣曲》、《庄严弥撒曲》,特别是最后的几首四重奏。

也许只有莎士比亚和贝多芬在他们的生命快结束时踏上了艺术的顶峰,并因此得救;也有一些人经历了相似的历程,他们由于坚持不懈的努力而逐渐攀上较高的山峰,只不过与莎士比亚和贝多芬相比较起来,不那么突出、显著。但对于科学家,我可就找不出有相似发展历程的例子。科学家最早的成就常常就是他们最后的成就。我这儿排除那些英年早逝的科学家,如科茨(Coates)、伽罗瓦、阿贝尔、拉玛努扬、马约拉纳(Majorana)等,因为如果他们活得更长一些会有什么成就,我无法知道。科学家似乎都不能保持持久和连续的攀登,为什么会这样呢?我并不试图回答这个问题,我想转向一些更具体的思考。

现在我想讲的问题是,我们如何按文学或艺术批评的方式,把科学理论当作一件艺术品来评价。广义相对论为我们提供了一个好的例子,因为几乎所有的人都同意它是一个很优美的理论。探求这种美的根源在哪里,我想是很有益处的。狄拉克有一句断言想取消这种探求,我认为是行不通的,他说:

〔数学美〕与艺术美一样是无法定义的,但研究数学的人要鉴赏数学美并不会感到困难。

我认为也不会有人满意玻恩(Born)的评语:

它〔广义相对论〕在我看来就像一件从远处观赏的伟大的艺术品。

(顺便说两句直言,我不知如何理解玻恩的评语。难道广义相对论只能在远处欣赏吗?难道不能像其他物理学分支那样去研究和发展?)

尽管有许多固有的困难妨碍我们的讨论,但我还是试图阐明:广义相对论为什么会引起我们美的共鸣?我们为什么认为它是美的?为此,必须选定几条美的标准,我采纳了以下两条。

第一条是弗兰西斯·培根(Francis Bacon)的标准:

一切绝妙的美都显示出奇异的均衡关系。

(这里所说的“奇异”是指“感到非常意外,以致引起了惊讶和好奇”。)

第二条标准是对培根标准的补充,它是海森堡表述的:

美是各部分之间以及各部分与整体之间的固有的和谐。

广义相对论显然具有奇异的均衡关系,因而符合培根的标准。这首先是因为广义相对论将一直被认为是完全独立的两个基本概念——时空和物质的运动,联系并结合起来了。正如泡利1919年所说:“时空几何不是既定的,它由物质及其运动决定。”随后,在引力与度规(metric)的融合中,爱因斯坦于1915年证实了黎曼在1854年所作出的伟大预言,即度规场与物质及其运动有必然的因果联系。

最大的奇异的均衡关系,也许就是时空关系的改变。正如爱丁顿所说:“空间不是许多聚在一起的点,而是许多相互连结的间隔。”

爱因斯坦广义相对论的建立,它的新奇也表现在另一个方面。即:我们可以欣然承认牛顿的引力理论需要修改,否则它将无法容纳光速的有限性和放弃瞬时的超距作用。承认了这一点,我们就可以推导出行星轨道与牛顿理论预言值的偏离是v/c,这儿v是行星在轨道上的速度,c是光速。在行星系中,这种偏离最大也不超过百万分之几。因此,如果爱因斯坦利用微扰法找到一个理论,允许牛顿的理论作出这样微小的修正,这就完全足够了。但这只不过是一种常规的方式,却不是爱因斯坦的方式。爱因斯坦要寻求一个精确的理论。他首先对物理性质作定性的讨论,然后将它与准确无误的数学优美性和简单性的感受相结合,就得出了场方程。爱因斯坦通过这种思辨性的推理思维,竟然得到一个完美的物理理论,这一事实很好地说明了魏尔说的一句话,他说当我们跟随爱因斯坦的思想时,我们会感到“禁锢真理的墙已被推倒。”

上述议论只适用于导出场方程的理论基础。现在我们要进一步考察,这个理论是否符合美的第二条标准,即“各部分之间以及各部分与整体之间的固有的和谐”?结果我们发现,这个理论的每一进程不仅显示出“奇异的均衡关系”,而且极其充分地满足了第二条美的标准。我对此要作点说明。

首先,广义相对论允许有黑洞(black hole)的解。众所周知,黑洞把三维空间分为两个区域:内区和外区。内区是一个由光滑二维零表面(null-surface)为界的区域;外区是渐近平坦的,内区与外区不能相互沟通。有了这些非常简单和必要的限制后,出现了一个令人惊异的事实:广义相对论允许静止黑洞有一个单一的一族二参数解,这就是克尔族。克尔族的两个参数是黑洞的质量和角动量。更令人叹绝的是这个解族的度规是明确无误的,它轴对称,表示黑洞绕对称轴转动。

克尔几何的轴对称特性明显表明,作短程线运动的试验粒子其能量是守恒的,同时其绕对称轴的角动量分量也守恒。除了这两个守恒量以外,布兰登·卡特(Brandon Carter)还意外地发现,克尔几何允许试验粒子遵循第三个守恒定律。这样,支配实验粒子运动的哈密顿-雅可比方程其变量是可分离的;其短程线方程的解可以简化为求面积。这已经够令人惊讶了,但更令人惊讶的是所有的数理方程——标量波动方程、麦克斯韦方程组、狄拉克方程和支配引力波传播的一些方程,所有这些方程在克尔几何中都可以分离变量,如像在闵可夫斯基几何中的情形一样,因而可以得到明确的解。

当我们领悟到彭罗斯(Penrose)和霍金(Hawking)的奇异性定理的要求时,我们必将感到同样的震惊。彭罗斯和霍金的奇异性定理要求我们的宇宙必然起源于一个奇点,这样,我们不得不思考一些令人难以置信的物理过程,在这种过程中密度、体积线度和时间间隔的数量级分别为1093g/cm3、10-33cm和10-44s!

霍金定理表明:黑洞的表面积总是在增长,这暗示黑洞的表面积与热力学的熵具有同一性;这就导致热力学、几何学和引力之间有着密切的联系。

所有这些都显示出奇异的均衡关系。

以上我说的一切,都符合我作为出发点的两条美学标准。但还有一个方面我们应该考虑。

当亨利·莫尔(Henry Moore)在十年前访问芝加哥大学时,我曾问他应该怎样看雕塑:是站远一点还是靠近一点看比较好。莫尔回答说,最伟大的雕塑能在任何距离上进行观赏,因为在不同的距离会显示出不同的美。莫尔还以米开朗琪罗的雕塑作品为例作了说明。同样,广义相对论在我们探讨它的每个层次上,都显示了奇异的均衡关系。举一个例子就足够了。

如果把爱因斯坦方程扩展到爱因斯坦-麦克斯韦方程,即适合于空间充满电磁场的方程,并寻求一个球对称的解,我们就可以得到一个描述有质量和电荷的黑洞的解。这个解是赖斯纳(Reiss-ner)和努德斯特姆(Nordstrom)发现的,是众所周知的史瓦西(Schwarzschild)解的一个推广。由于黑洞有电荷,所以一个电磁波如果射到黑洞上,有一部分显然会以引力波的形式反射回来。反过来,如果引力波入射到黑洞上,一部分引力能量也会以电磁波的形式反射回来。令人惊讶的是,在任何频率的情形下两种反射回来的部分都一样。这个结果是出乎意料之外的,其根本原因目前被归结为(经典)物理学定律的时间可逆性。这个例子表明,广义相对论在探索的每一个层次上都显示出奇异的均衡关系。正是这一事实,使广义相对论具有无与伦比的美。

至此,我的评论都只限于已被接受的伟大的思想,它们出自伟大的心灵。但我们不能由此认为,只有伟大的心灵在伟大的思想中才能感受到美。同样,创造的欢乐也不仅仅只限于少数几个幸运的人。事实上,只要努力去领会均衡的奇异性和各部分之间以及各部分与整体之间的固有的和谐,我们都有机会体验美和创造的欢欣。除此以外,把一个科学领域的研究对象和谐地组织起来,使它有序、规范、连贯,我们同样也可以得到满足。这样的例子很多,例如雅可比的《动力学讲义》、玻耳兹曼的《气体理论讲义》,索末菲的《原子结构和光谱》、狄拉克的《量子力学原理》和薛定谔晚年撰写的一些珍贵的解说性论著。正如古希腊罗马哲学家普罗提诺(Plotinus)所说,透过物质现象隐约可见的永恒的光辉,在这些书中像彩虹那样展示在我们眼前。

最后,我认为我们每个人可以用我们自己的方式,在追求科学美中得到满足,正如弗吉妮娅·伍尔芙(Virginia Woolf)① 的《浪》中的演员们一样:

这儿有一个正方块,那儿有一个长方块。演员们将正方块放到长方块上,放得非常精确,想做一个完美的住处。从外面还看不出什么名堂,但结构可以看出来了;虽然明摆着不完美。我们虽不多才多艺,但也不那样无能;我们已经作出了长方块,并把它们放到正方块上。这就是我们的胜利,这就是我们的安慰。